ãã©ãã¹ãã¢ãMETROCK 2022ã大éªç·¨ã«å¿µé¡ã®ååºæ¼ï¼ãã¾ãæ¥å¹´ããã®å ã帰ã£ã¦ãããããã¨æ±ºæãèªã

ã

ã

Â©ï¸ Ladder Records

Â©ï¸ Ladder Records

ã

ãã©ãã¹ãã¢ãMETROCK 2022ã大éªç·¨ã«å¿µé¡ã®ååºæ¼ï¼ãã¾ãæ¥å¹´ããã®å ã帰ã£ã¦ãããããã¨æ±ºæãèªã

ã

ãã©ãã¹ãã¢ã5æ15æ¥ã大éªã»METROCK大éªç¹è¨ä¼å ´ï¼å ºå¸ã»æµ·ã¨ã®ãµãããåºå ´ï¼ã§éå¬ãããéå¤ã©ã¤ãã¤ãã³ããMETROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2022ã大éªå ¬æ¼ã«ååºæ¼ãæããããã

ãµã¦ã³ããã§ãã¯ã®æ®µéãããç´«é½è±ãå²ãé ããã¢ã³ãµã¤ã¯ã«ããä¸æã®ãã¼ãããä¸çã¯ã¾ã åãç¥ããªããã¨ç¢ç¶ãæ©ã«ã¿ãã¿ããããã³ããµã¦ã³ããé³´ãããå¾ æ©ãã¦ãããªã¼ãã£ã¨ã³ã¹ãæ©éãã³ãºã¢ãããããæºåä¸ç«¯ã¶ããSEãæµãããã¯ã©ãããå·»ãèµ·ããããã ã¼ãã®ä¸ãåè åæ§ã®ã«ã©ãã«ãªè¡£è£ ã身ã«ã¾ã¨ã£ãã¡ã³ãã¼ãç»å ´ããé·è°·å·æµ·ï¼Vo. Gt.ï¼ãææãæã®ã²ãã§é¨æ¨¡æ§ã確ãããªãããã¾ãã¯YouTubeã®åçåæ°280ä¸åè¶ ãã®ä»£è¡¨æ²ãè³ä¸ã®ç©ºè«ãããã©ã¤ãã¯ã¹ã¿ã¼ããã

ã®ã¿ã¼ï¼ãã¢ããæããç·¨æããã«ã«çããããã©ãããã¯ãªé³åã§ãããªãè¦ãè ãããã¯ãªã³ãã大éªãã©ãã¹ãã¢ã§ããããããï¼ãã¨é·è°·å·ãåããå¾ããç¾èµ°æÃé«ææã§ç³ã¿æãããã¹ã¤ãã¼ããè´ããããªã©...ã

ã

ã

ã

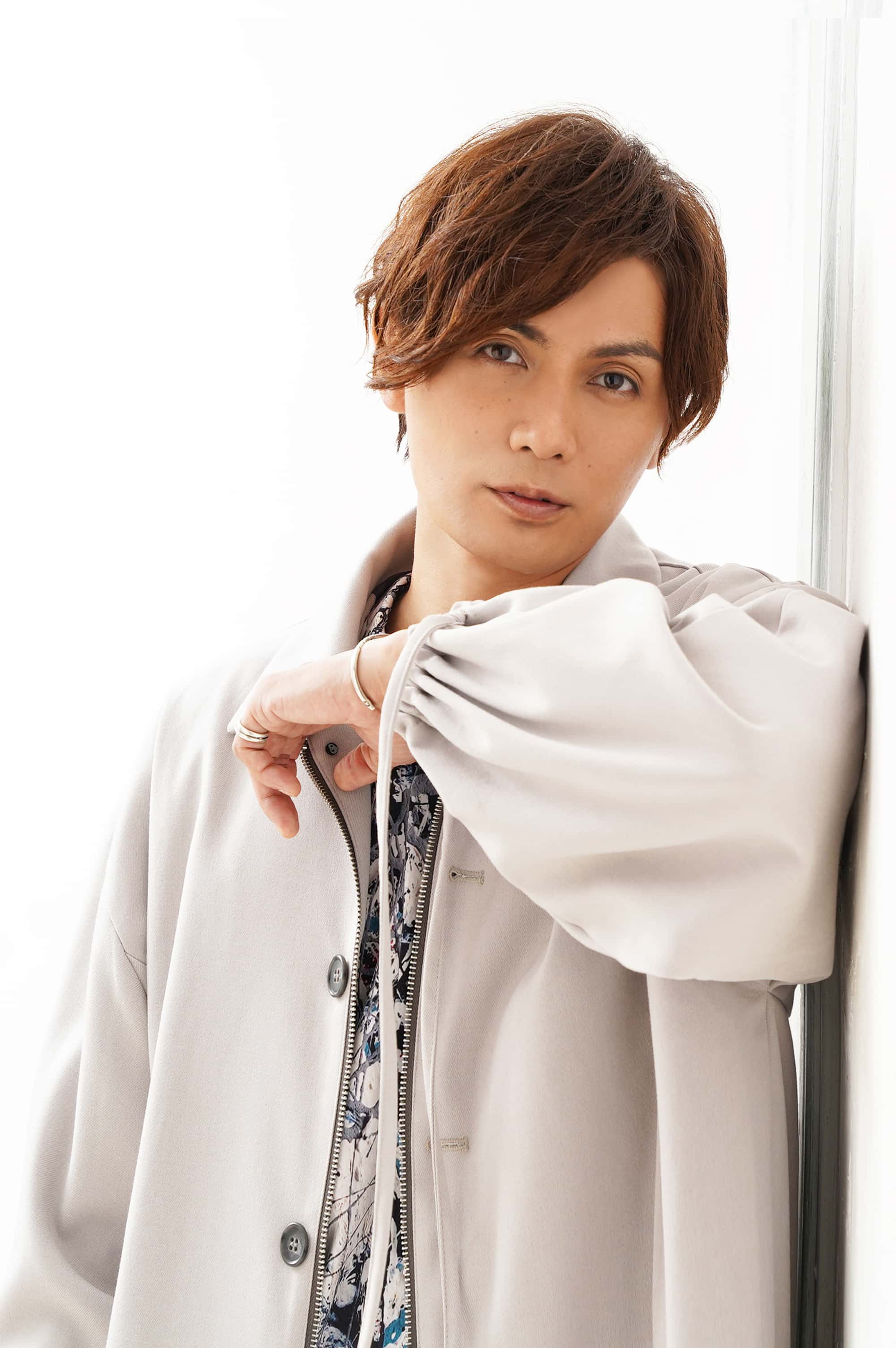

å è¤å樹ã6ã¶æé£ç¶ãªãªã¼ã¹ã®ç¬¬2å¼¾ã·ã³ã°ã«ãããã ãããè¨ããªããé ä¿¡ã¹ã¿ã¼ãï¼æ¥æ¯è°·éå¤é³æ¥½å ã§ã®ã©ã¤ããæ¾éäºå®

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ãã¤ãã¯ã¨ã³ã¿ãã¤ã³ã¡ã³ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ãã¤ãã¯ã¨ã³ã¿ãã¤ã³ã¡ã³ã

ã

å è¤å樹ã6ã¶æé£ç¶ãªãªã¼ã¹ã®ç¬¬2å¼¾ã·ã³ã°ã«ãããã ãããè¨ããªããé ä¿¡ã¹ã¿ã¼ãï¼æ¥æ¯è°·éå¤é³æ¥½å ã§ã®ã©ã¤ããæ¾éäºå®

ã

ã¢ã¼ãã£ã¹ãã»ä¿³åªã¨ãã¦æ´»èºä¸ã®å è¤å樹ã4æã«éå¬ããããã¥ã¼15å¨å¹´ã®é大æãæ¥æ¯è°·éå¤é³æ¥½å ã§ã®ã©ã¤ãçµäºå¾ã«çºè¡¨ãããï¼ã¶æé£ç¶é ä¿¡ãªãªã¼ã¹ã第ï¼å¼¾ãã¸ã¿ã«ã·ã³ã°ã«ãããã ãããè¨ããªãããï¼æ18æ¥ããé ä¿¡ã¹ã¿ã¼ãããããã

ãã®ä½åã¯ã1996å¹´ã«çºè¡¨ãããã¸ã§ã¼ã»ãªãã¤ã¨æ°ã®æ¥½æ²ã®ã«ãã¼æ²ãä¼æ¥åºåCMã½ã³ã°ã«èµ·ç¨ããé ããåæ²ã¨ãããã¦ããããµãé¨åã®âåãæãã¦ãâã¨ãããã¬ã¼ãºã«è³é¦´æã¿ã®ããæ¹ãå¤ãçã ããåæ²ãæãç¶ããã¨ããã³ã³ã»ããã®ãã¨è¿å¹´æ°å¤ãåæ²ãã«ãã¼ãã¦ããå è¤å樹ãä»ä½åã¯ã©ã¤ãã§ãå¤ãå ±æ¼ãã¦ããå¹éã¯ã¯ã¬ã¿æ°ã«ãããã¢ãã¢ã¬ã³ã¸ã§ããã¬ã¼ãºã®1é³1é³ã«ææ ãè¾¼ãä¸å¯§ã«æãä¸ããå è¤å樹ã®ãã¼ã«ã«ã¨ãå¹éã¯ã¯ã¬ã¿æ°ã®ç¹ç´°ãªãã¢ãã®æå¾ããã楽æ²ã®é åã...ã

ã

ã

ã

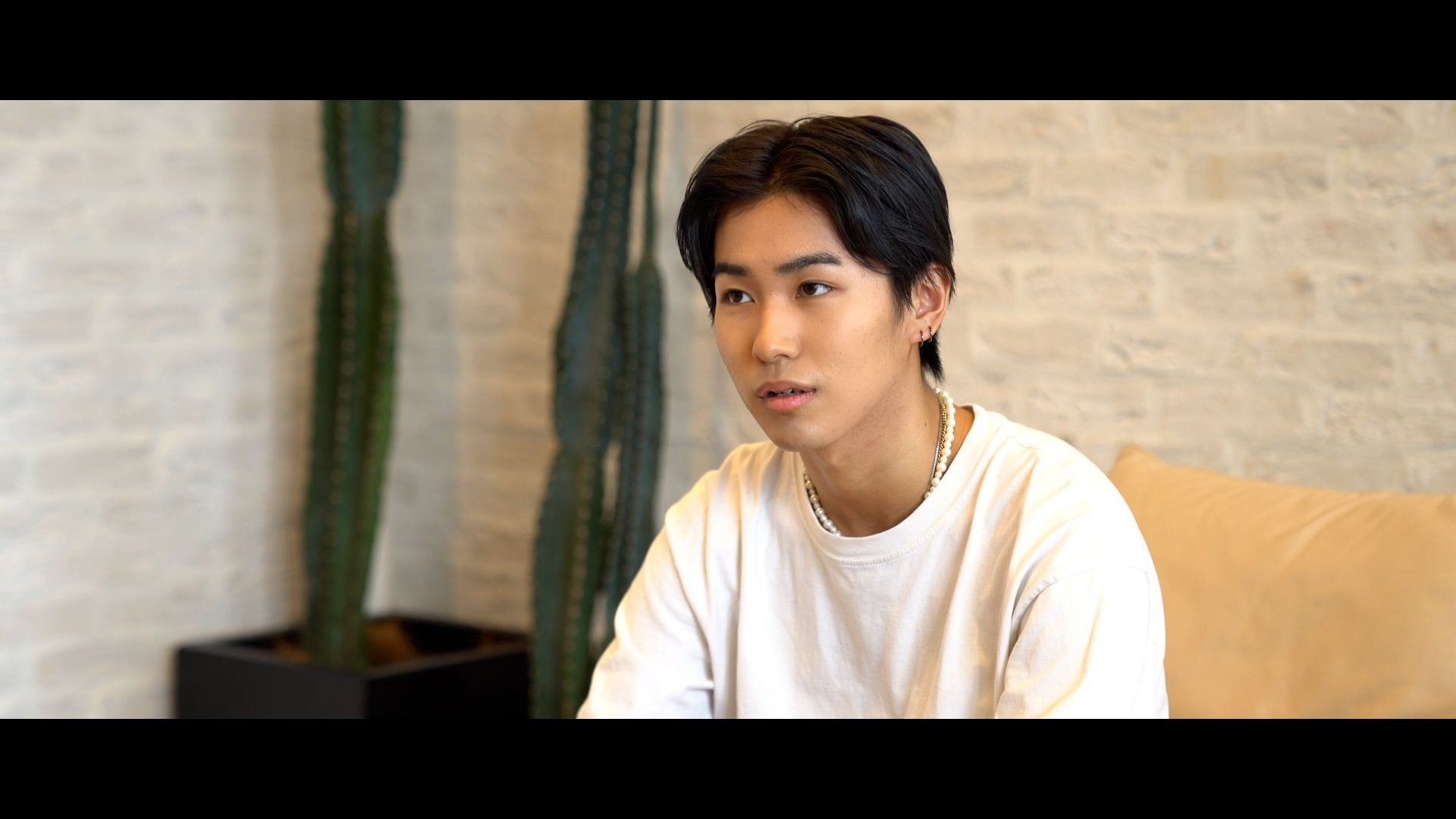

ä¹å·ã»çæ¬ããè´ããã«ã¢ã¦ããã¥ã¼ã¸ãã¯ãããããããã©ã¼æ°ä½ã¢ã«ãã ãutatane weekendããªãªã¼ã¹

ã

ã

Â©ï¸ ããããããã©ã¼

Â©ï¸ ããããããã©ã¼

ã

ä¹å·ã»çæ¬ããè´ããã«ã¢ã¦ããã¥ã¼ã¸ãã¯ãããããããã©ã¼æ°ä½ã¢ã«ãã ãutatane weekendããªãªã¼ã¹

ã

ããããããã©ã¼ãæ°ä½ã¢ã«ãã ãutatane weekendãããªãªã¼ã¹ãããã

ããããããã©ã¼ã¯ä¹å·ã»çæ¬ã«ã¦æ´»åããã·ã³ã¬ã¼ã½ã³ã°ã©ã¤ã¿ã¼ã§ã´ã©ã¼ã«ã«ãã®ã¿ã¼ããã¢ãããã¼ã¹ããã©ã ããã¼ã¢ãã«ãæ°æ楽å¨ãªã©å ¨ã¦ãä¸äººã§æ¼å¥ãç¬èªã®æè©ãå ±æãå¼ã³ãå¤ãã®ãªã¹ãã¼ããåé¿ãå¾ã¦ãããããããããã¦ãããOsteoleucoã¨ã®ã³ã©ãã·ã³ã°ã«ã®ãªãªã¼ã¹ãCMã¸ã®æ¥½æ²èµ·ç¨ãªã©å¤å²ã«æ¸¡ãæ´»åãã

ã¾ããå¤æ©ç¾è¡å¤§å¦åºèº«ã§ã°ã©ãã£ãã¯ãã¶ã¤ãã¼ã»ã¤ã©ã¹ãã¬ã¼ã¿ã¼ã¨ãã¦ãæ´»åããä¸é¢ãæã¤ã¢ã¼ãã£ã¹ãã ...ã

ã

ã

K-POPãã¼ã¤ãºã°ã«ã¼ããOnlyOneOfãæ¥æ¬ããã¥ã¼ã·ã³ã°ã«ãsuit danceï¼Japanese ver.ï¼ãçºå£²è¨å¿µã¤ãã³ããæ± è¢ãµã³ã·ã£ã¤ã³ã·ãã£ã§éå¬

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ãã¤ãã¯ã¨ã³ã¿ãã¤ã³ã¡ã³ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ãã¤ãã¯ã¨ã³ã¿ãã¤ã³ã¡ã³ã

ã

K-POPãã¼ã¤ãºã°ã«ã¼ããOnlyOneOfãæ¥æ¬ããã¥ã¼ã·ã³ã°ã«ãsuit danceï¼Japanese ver.ï¼ãçºå£²è¨å¿µã¤ãã³ããæ± è¢ãµã³ã·ã£ã¤ã³ã·ãã£ã§éå¬

ã

K-POPãã¼ã¤ãºã°ã«ã¼ãOnlyOneOfï¼ãªã³ãªã¼ã¯ã³ãªãï¼ã®5æ18æ¥ã«çºå£²ã¨ãªãæ¥æ¬ããã¥ã¼ã·ã³ã°ã«ãsuit danceï¼Japanese ver.ï¼ãã®çºå£²ãè¨å¿µãã¦ãæ± è¢ãµã³ã·ã£ã¤ã³ã·ãã£å´æ°´åºå ´ã«ã¦ã¤ãã³ããéå¬ãããä¼å ´ã«ã¯1000人以ä¸ã®ãã¡ã³ãéã¾ããç¿æ¥ã«ãªãªã¼ã¹ã¨ãªãæ¥æ¬ããã¥ã¼ã·ã³ã°ã«ã®çºå£²ãç¥ç¦ãããã

ã¹ã¿ã¤ãªãã·ã¥ãªç½ã®ã¹ã¼ãã§ç»å ´ããsuit danceï¼Japanese ver.ï¼ããæ«é²ãã¯ã¢ãã³ã§ã¬ãããªãµã¦ã³ãã«ãã¸ã£ã±ããã¨ãã³ã«ããã¢ãã¼ãã¨ãããã³ã¹ã¨ã¡ããã£ã¢ã¹ã§å¤§äººã®æã表ç¾ããããã£ã¢ã ãã³ãã¼ã§...ã

ã

ã

ã

ã¯ãã¿ã«ã¤ãææ°æ²ãã²ããããã®Music Videoãå ¬éï¼

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

ã¯ãã¿ã«ã¤ãææ°æ²ãã²ããããã®Music Videoãå ¬éï¼

ã

æå¦æ§ã®é«ãæè©ãããã¦åãç¹ç´°ãªæ声ãåããããã¦æè¿ã§ã¯ä»ã¢ã¼ãã£ã¹ãã¸æä¾ãã楽æ²ã次ã ã«ãããæ²ã¨ãªãçãä¸èºæ³¨ç®ãéããæ°éã·ã³ã«ãã¼ã½ã³ã¯ãã©ã¤ã¿ã¼ã®ã¯ããã¿ã«ã¤ã®ææ°æ²ãã²ããããã®Music Videoãå ¬éããããã

æ°ã ã®MVãæãããNasty Men$ahãææããæ åã¯ãã²ããããæ¼¢åã«ããã¨ãéããã¨ãªããã¨ããæã®åããä¸çãæããã¨ããã¸ã£ã±ããã¨ãé£åããã³ã³ã»ããã¨ãªã£ã¦ãããã

ã¿ã¤ãã«ã«ããªã£ã¦ãããã²ããããã¯èªèº«ã®çºæ³ãã¯ãªã¨ã¤ãã£ããã£ã表ç¾ãã¦ãããï¼æã«éå¬ãããèªèº«åã®ãã³ãä½å¶ã§ã®ã¯ã³ãã³ã©ã¤ãã§åæ«é²ããã楽æ²ã§ããã®ãã³ãã¡ã³ãã¼ã¨ã®ã»ãã·ã§ã³ã§ã¢ã¬ã³ã¸ã...ã

ã

ã

Ayumu Imazuãæ°æ²ãTangerineããæ¬æ¥é ä¿¡ï¼å¤ã®å§ã¾ããæããããç½å¿«ãªMusic Videoãå ¬é…

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

Ayumu Imazuãæ°æ²ãTangerineããæ¬æ¥é ä¿¡ï¼å¤ã®å§ã¾ããæããããç½å¿«ãªMusic Videoãå ¬é...

ã

14æ³ããã¢ã¡ãªã«ã»ãã¥ã¼ã¨ã¼ã¯ã¸ã®ã¢ã¼ãã£ã¹ãçå¦ãçµé¨å¾ãæ´»åã®æ ç¹ãã¢ã¡ãªã«ã¨æ¥æ¬ã«ç½®ãã¦æ´»åãä½è©ã»ä½æ²ãããã³ã¹ã®æ¯ãä»ãã¾ã§ææããå§åçãªãã³ã¹ããã©ã¼ãã³ã¹ã¨æ¥æ¬èªã»è±èªã®ãã¤ãªã³ã¬ã«ãæ¦å¨ã«é åçãªæ声ã§åæ¹é¢ãããä¸çãç®æãï¼ãã¯ã¹ããã¬ã¤ã¯ã¢ã¼ãã£ã¹ããã¨ãã¦åãä¸ãããã話é¡ãå¼ãã§ããZä¸ä»£ã®ãã¯ã¹ããããã¢ã¤ã³ã³Ayumu Imazuãã

8æ10æ¥ã«ãªãªã¼ã¹ããããå½¼ã®1stãã«ã¢ã«ãã ãPixelããããæ°æ²ãTangerineããæ¬æ¥ããå è¡é ä¿¡ã¹ã¿ã¼ããã

åæ²ã¯80âsãã£ã¹ã³ã©ã¤ã¯ãªãã©ãã¯ãæ»ãããªããã¦ãç½ããã«ã¯ãããããããã³ã¹ãã³ãã¼ããªã¬ã³ã¸ã®èæ¯ã«ææ©ç³»ã®ãã«ã¼ãã§ããâã¿ã³ã¸ã§ãªã³â ã®ã¤ã©ã¹ããæãããã¸ã£ã±ããããå¤ã®å§ã¾ããæããããç½ãããªæ¥½æ²...ã

ã

ã

ã

SF9 åã®ãã¹ãã¢ã«ãã ãããTear Drop -Japanese ver.-ããæ¥æ¬ããã¥ã¼5å¨å¹´è¨å¿µæ¥ã«å è¡é 信決å®ï¼

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

SF9 åã®ãã¹ãã¢ã«ãã ãããTear Drop -Japanese ver.-ããæ¥æ¬ããã¥ã¼5å¨å¹´è¨å¿µæ¥ã«å è¡é 信決å®ï¼

ã

SF9ã6æ29æ¥ã«ãªãªã¼ã¹ãããåã®ãã¹ãã¢ã«ãã ãTHE BEST ãDear Fantasyãããããåé²æ²ãTear Drop -Japanese ver.-ããæ¥æ¬ããã¥ã¼5å¨å¹´ã®è¨å¿µæ¥ã§ãã6æ7æ¥(ç«)ã«å è¡é ä¿¡ããããã¨ã決å®ããã ãã®æ²ã¯ãéå½ãªãªã¼ã¹ã®ããã¢ã«ãã ãTURN OVERãã«åé²ããã¦ãã楽æ²ã®æ¥æ¬èªã´ã¡ã¼ã¸ã§ã³ã§ãä»å¹´3æã«å ¥éããã¨ã³ãã³ã¨ã¤ã³ã½ã³ã®æ声ãåé²ãã楽æ²ã§ããããã®ãTear Dropãã¯UKã¬ã©ã¼ã¸ã®ããã«...ã¸ã§ãã¼ãã¤ãæ ç»ããã±ã³ã¢ãã¡!ã主é¡æãã¨ã¯ã¬ã¼ã«ãã®Music Videoãå ¬éãå£°åª é«é麻éä½³ã¨ã³ã©ãã¬ã¼ã·ã§ã³ï¼

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

ã¸ã§ãã¼ãã¤ãæ ç»ããã±ã³ã¢ãã¡!ã主é¡æãã¨ã¯ã¬ã¼ã«ãã®Music Videoãå ¬éãå£°åª é«é麻éä½³ã¨ã³ã©ãã¬ã¼ã·ã§ã³ï¼

ã

ãã©ã ï¼å°ç±åè±ããã¼ã¹ï¼ãã£ãã¼!ï¼éæ§çå¼¾ï¼ãã®ã¿ã¼&ãããã¥ã¼ã¹ï¼å·è°·çµµé³ããã¼ãã¼ãï¼æ°å£éããã¼ã«ã«ï¼ä¸å¶ã¤ããã¥ã¦ï¼tricotï¼ã®è±ªè¯ã¡ã³ãã¼ãããªãï¼äººçµãã³ããã¸ã§ãã¼ãã¤ãå岡éå¸ä¸»æ¼æ ç»ããã±ã³ã¢ãã¡ï¼ãã®ä¸»é¡æã¨ãã¦æ¸ãä¸ãããæ°æ²ãã¨ã¯ã¬ã¼ã«ãã5æ20æ¥ã«ãã¸ã¿ã«ãªãªã¼ã¹ãããã

主é¡æãã¨ã¯ã¬ã¼ã«ãã¯æ ç»ã®ããã«å·è°·çµµé³ãæ¸ãä¸ãããæ°æ²ã§ãã¢ãã¡æ¥çã®åæ§è±ãã§ã¨ãã«ã®ãã·ã¥ãªã¤ã¡ã¼ã¸ãä¼ããå¯ä¸ç¡äºã®æ¥½æ²ãå岡éå¸æ¼ããä¸»äººå ¬ã»æè¤ç³ã®å¥½ç©ã¨ãã¦ãã³ãã³åä¸ã«ã¨ã¯ã¬ã¢ãç»å ´ãããã¨ããã¨ã¯ã¬ã¢ã®èªæºã§ç¨²å¦»ãæå³ãããã¨ã¯ã¬ã¼ã«ãã...ã

ã

ã

ã

Ayumu Imazuãå¾ æã®1stãã«ã¢ã«ãã ãPixelãçºå£²æ±ºå®ããããã³ã¹ãã³ãã¼ãTangerineãã5æ20æ¥å è¡é ä¿¡ã¹ã¿ã¼ãï¼

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

Ayumu Imazuãå¾ æã®1stãã«ã¢ã«ãã ãPixelãçºå£²æ±ºå®ããããã³ã¹ãã³ãã¼ãTangerineãã5æ20æ¥å è¡é ä¿¡ã¹ã¿ã¼ãï¼

ã

14æ³ããã¢ã¡ãªã«ã»ãã¥ã¼ã¨ã¼ã¯ã¸ã®ã¢ã¼ãã£ã¹ãçå¦ãçµé¨å¾ãæ´»åã®æ ç¹ãã¢ã¡ãªã«ã¨æ¥æ¬ã«ç½®ãã¦æ´»åãä½è©ã»ä½æ²ãããã³ã¹ã®æ¯ãä»ãã¾ã§ææããå§åçãªãã³ã¹ããã©ã¼ãã³ã¹ã¨æ¥æ¬èªã»è±èªã®ãã¤ãªã³ã¬ã«ãæ¦å¨ã«é åçãªæ声ã§åæ¹é¢ãããä¸çãç®æãï¼ãã¯ã¹ããã¬ã¤ã¯ã¢ã¼ãã£ã¹ããã¨ãã¦åãä¸ãããã話é¡ãå¼ãã§ããZä¸ä»£ã®ãã¯ã¹ããããã¢ã¤ã³ã³Ayumu Imazuãã

æ¨å¹´8æã«ãJuiceãã§ã¡ã¸ã£ã¼ããã¥ã¼å¾ããStrangerãã§äººæ°TVã¢ãã¡ãSCARLET NEXUSãã®EDãã¼ããæ å½ãä»å¹´3æã®é ä¿¡ã·ã³ã°ã«ãç ´çããå ¨å½ã©ã¸ãªã»CS ãã¯ã¼ãã¬ã¤26å ãç²å¾ããDa-iCEã®è±ææ³å¤ªãTikTokã§äººæ°ã®ã¤ã³ãã«ã¨ã³ãµã¼ããã«ãã³ãºã«ã«ãã¼ããããªã©ãZä¸ä»£ã代表ããã¢ã¼ãã£ã¹ãã¨ãã¦æ³¨ç®ãéãã¦ããå½¼ã®1stãã«ã¢ã«ãã ãPixelãããæºãæãã¦8æ10æ¥ï¼æ°´ï¼ã«çºå£²ããããã¨ã決å®ï¼5æ18æ¥ï¼æ°´ï¼18:00ã«ãAyumu Imazuã®YouTubeã¢ã«ã¦ã³ãã«ã¦å ¬éãããããã¥ã¡ã³ã...ã

ã

ã

ã

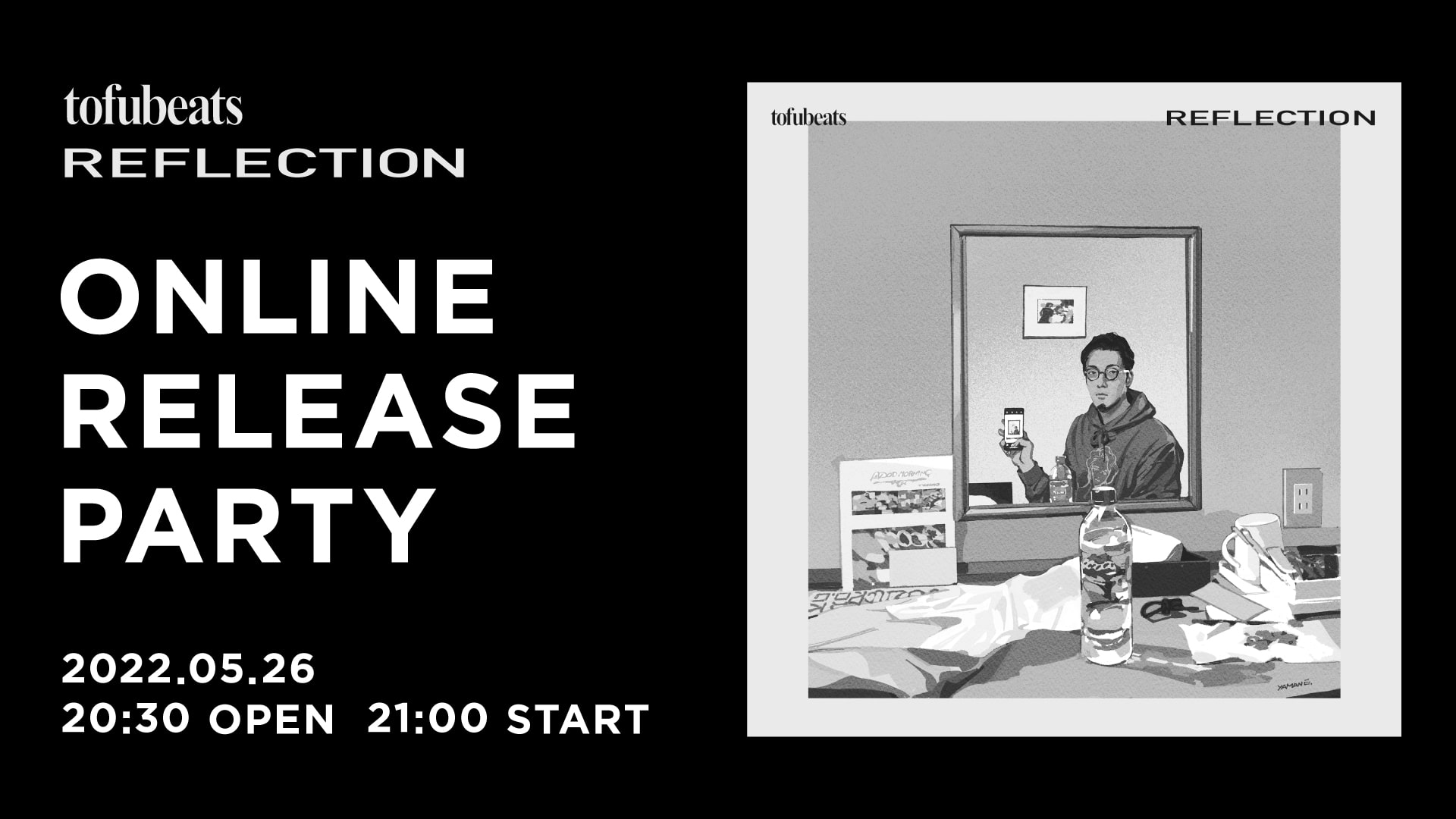

tofubeatsã4å¹´ã¶ãã®5thã¢ã«ãã ãREFLECTIONãæ¬æ¥ãªãªã¼ã¹ã5æ26æ¥ã«ç¡æã®ãªã³ã©ã¤ã³ãªãªã¼ã¹ãã¼ãã£ã¼éå¬æ±ºå®ã

ã

ã

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

æä¾ï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³

ã

tofubeatsã4å¹´ã¶ãã®5thã¢ã«ãã ãREFLECTIONãæ¬æ¥ãªãªã¼ã¹ã5æ26æ¥ã«ç¡æã®ãªã³ã©ã¤ã³ãªãªã¼ã¹ãã¼ãã£ã¼éå¬æ±ºå®ã

ã

ã¤ã³ãã£ã¼ãºæã®åæ²ãæ°´æããåé²ãããlost decadeãããªãªã¼ã¹å¾ãã¯ã¼ãã¼ãã¥ã¼ã¸ãã¯ã»ã¸ã£ãã³ãã1stã¢ã«ãã ãFirst Albumãã¨2ndã¢ã«ãã ãPOSITIVEãã®ãµã¦ã³ããããã¥ã¼ã¹ãã¡ã¤ã³ã¨ããä½é¢¨ããã3rdã¢ã«ãã ãFANTASY CLUBãã¨4thã¢ã«ãã ãRUNãã¯ãã»ã¼å®¢æ¼ãªãã®ã»ã«ãã¡ã¤ãã§ã·ã³ã¬ã¼ã½ã³ã°ã©ã¤ã¿ã¼ç¶ã¨ããã¢ã«ãã ãçºè¡¨ããã®æè½ãæ¹ãã¦è©ä¾¡ãããtofubeatsãã

5æ18æ¥ãã¤ãã«èªèº«ã®æå±ä½åã¯å¿è«ãæ§ã ãªã¢ã¼ãã£ã¹ããå¤æ°åå ãã4å¹´ã¶ãã®5thã¢ã«ãã ãREFLECTIONãããªãªã¼ã¹ããã...ã

ã

ã

ã

ã¯ããªããã¼ãã5æ16æ¥ã«æ±äº¬ã»è±æ´²PITã§æ±åéªãã¢ã¼ã®ãã¡ã¤ãã«å ¬æ¼ãéå¬ï¼

ã

ã

æä¾ï¼ã¿ã¯ã¼ã¬ã³ã¼ãæ ªå¼ä¼ç¤¾

æä¾ï¼ã¿ã¯ã¼ã¬ã³ã¼ãæ ªå¼ä¼ç¤¾

ã

ã¯ããªããã¼ãã5æ16æ¥ã«æ±äº¬ã»è±æ´²PITã§æ±åéªãã¢ã¼ã®ãã¡ã¤ãã«å ¬æ¼ãéå¬ï¼

ã

ç¾å³ããé³æ¥½ã®æçã§ãããã¼ãå±ããæ±åéªãã¢ã¼ãè±æ´²PITã¨ãã大ä¼å ´ã«å¤§å¢ã®ãã¡ã³ãæ¥å ´ãã楽ããå ¨éã®ãã¢ã¼ãã¡ã¤ãã«å ¬æ¼ãè¡ããããã

ã©ã¤ãã§ã¯ã3ã¤ã®ããããçºè¡¨ããã£ããã

ã

1ã¤ç®ã¯ãå¤ã«æ±äº¬ã大éªãåå¤å±ã®ãããåºèã§ãã¯ããªããã¼ãåã®ãããã¢ããã¹ãã¢ãSPECIAL SUMMER POP UP STORE 2022ãã®éå¬ãã

2ã¤ç®ã¯ã5æ31æ¥ã«ãªãªã¼ã¹ããããã¥ã¼ã·ã³ã°ã«....ã

ã

ã

ã

ã©ããã¼ãç°ææµããåµé ç¥ã宿ã£ãæ°æ²”Idea”ããªãªã¼ã¹ & MVå ¬éï¼

ã

ã

Â©ï¸ ç°ææµ

Â©ï¸ ç°ææµ

ã

ã©ããã¼ãç°ææµããåµé ç¥ã宿ã£ãæ°æ²"Idea"ããªãªã¼ã¹ & MVå ¬éï¼

ã

ã©ããã¼ãç°ææµãããæ°æ²"Idea"ã5æ16æ¥ã«ãªãªã¼ã¹ãããä»ä½ã¯ãªã©ã¯ã¼ã¼ã·ã§ã³ããªã³ã¯ãCHILL OUTãã«ãããCHILL OUT MUSICããã¸ã§ã¯ããã¨ãã¥ã¼ã©ã«ï¼å£ç»ï¼ããã¸ã§ã¯ããMURAL ONE LINEãã®ã³ã©ãã¬ã¼ã·ã§ã³ã«ç°ææµãæ¸ããããã楽æ²ã§ãããã¸ã§ã¯ãã«åå ããã¢ã¼ãã£ã¹ãéã®ä½åã«ã¤ã³ã¹ãã¤ã¢ããããç°ææµã®ã¢ã³ãµã¼ã½ã³ã°ã¨ãªã£ã¦ãããã

ãµã¦ã³ãã»ãããã¥ã¼ã¹ãç°ææµã®ãªã«ã¿ã¼ã¨ã´ï¼Falcon a.k.a. Never Ending One Loopãææããã¦ãããã¼ã¹ã«å²©è¦ç¶å¾ããã©ã³ãããã«ä½ç¬æ è¼ãéµç¤ã«Nagipanï¼ex. MICHELâPUNCHï¼ããã¹ã¿ãªã³ã°ã»ã¨ã³ã¸ãã¢ã«ã¯å¾è½ç´ä¹ãè¿ã...ã

ã

ã

ã